当館でアーティスト・イン・レジデンスに参加してくださった飯沼珠美さんの展示を観てきました!!

東京新宿にあるニコンサロンで行われた

第22回三木淳賞受賞作家新作展

機会と心

―白くて小さな建築をめぐり

という飯沼さんの展覧会。

養蚕・製糸の建築らしさに着目し、蚕や桑、製糸所での作業風景などを捉えた写真が数多く展示されています。

皆さんも飯沼さんのみる養蚕・製糸の世界を覗きに行ってみてはいかがですか?

展示は12月4日まで行われています。

当館でアーティスト・イン・レジデンスに参加してくださった飯沼珠美さんの展示を観てきました!!

東京新宿にあるニコンサロンで行われた

第22回三木淳賞受賞作家新作展

機会と心

―白くて小さな建築をめぐり

という飯沼さんの展覧会。

養蚕・製糸の建築らしさに着目し、蚕や桑、製糸所での作業風景などを捉えた写真が数多く展示されています。

皆さんも飯沼さんのみる養蚕・製糸の世界を覗きに行ってみてはいかがですか?

展示は12月4日まで行われています。

クリスマスシーズン到来ですね!

この時季になるとあちこちにイルミネーションが飾られたりしてワクワクしますよね(^^♪

きれいなイルミネーションを見るとなんだか心が温かくなります。

もうすぐクリスマスということで、当館にもクリスマスツリー🎄が登場しました!

スタッフが真心込めてツリーの飾り付けをしました。

このツリーですが、オーナメントのほかにお菓子も飾られています。このお菓子はお子様なら誰でも持って帰ることができるんです✨ 当館からのクリスマスプレゼントです!!

諏訪郡内在住・在学の小・中学生、岡谷市在住・在学の高校生は無料で入館できますので、この機会にぜひお越しください。スタッフ一同お待ちしております。

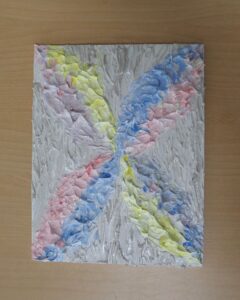

10月7日のワークショップは、クリームみたいな塗料を使ったおしゃれなアート作品を作りました!

使ったのはモデリングペーストという、塗り重ねて盛り上げることのできるペースト状の塗料です。

白いモデリングペーストだけでも使えますが、アクリル絵の具を混ぜて色を付けることもできます。

最初に一色ずつモデリングペーストを混ぜておきます。

土台になる色を塗って、その上から次の色を重ねていっても、好きなところから塗っていってもいいですね。

あらかじめ下絵を描いてこられた方もいらっしゃいました。

クリームのような質感がどことなくおいしそうです^^

偶然混じり合った色もきれいですね✦

色も質感も、画面の色々なところを眺めて楽しめそうですね♪ ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。

およそ2か月間にわたり、多くのお客様に来館いただきました。

会期中には、神田さんがライブパフォーマンスで素敵な作品を制作して下さいました!

まずは7月29日開催のパフォーマンスをご紹介します。

この日は、音楽に合わせて幅5メートルの大きな絵画を描くパフォーマンスでした。

演奏はAYERのお二人とセコ・サンチェスさん。

厳かな祝詞に続いて静かに始まった音楽は、次第にテンポが上がり、迫力が増していきます。

神田さんは大きく体を動かして踊りながら、キャンバスに叩きつけるように絵の具をのせていきます。

横方向に長く延ばされたストロークから、「龍かな…?」と思っていたら…

完成したのは大きな∞の形でした‼

これは蚕が糸を吐き出すときの動きを表したそうです!

力強さとともに優雅な雰囲気もあり、さまざまな色の重なり合いがとても美しい作品になりました✨

制作の後は、神田さんがパフォーマンスや絵に込める想いや背景などについて話して下さいました。 会場全体が荘厳な雰囲気に包まれ、とても素敵な一日となりました!

次は8月20日に行われた、シルクヴェールを描き染めるライブペインティングです。

これは岡谷蚕糸博物館の「アーティスト・イン・レジデンス」のイベントです。

先日とは打って変わって、軽やかな音楽に合わせて絵具を垂らして染め上げていきます。

真っ白なヴェールに、色とりどりの絵の具が一面に散らばりました✦

この後、神田さんがさらに二人の女神を描き足し、ヴェールの完成となりました。

完成したヴェールは岡谷蚕糸博物館に展示されました。 素晴らしいパフォーマンスと作品を披露して下さった神田さん、ありがとうございました!

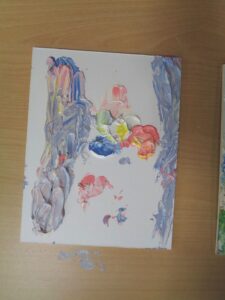

9月2日のワークショップでは、不思議な模様のアート作品を作りました!

ポーリングアートといって、何色かの絵の具をキャンバスの上に流して、偶然にできる模様や色の重なり合いを楽しみます。

好きな色のアクリル絵の具を4色選んで、それぞれをメディウムという接着剤と混ぜます。

まずはベースになる色をキャンバスの上に空け、全面に行き渡らせます。

次は、残りの3色を同じ器に入れ、これもキャンバスの上に空けます。

混ぜないように注意‼

ちょっと勇気がいりますね^^

これも全体に流れるよう、キャンバスを色んな方向に動かします。

すると……

不思議な模様ができました‼

メディウムを混ぜているので、色同士が混ざって濁ることがないんです!

複雑な模様や色合いは、いつまでも眺めていたくなりますね✦

絵を描けなくても誰でも作って楽しめるのもうれしいアートですね♪ ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。

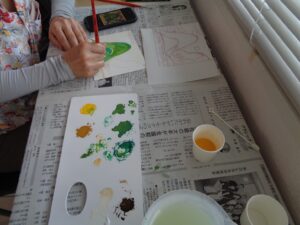

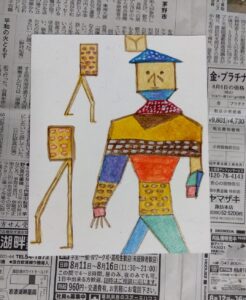

8月19日は、テンペラ画のワークショップを行いました。

講師は石膏デッサンに続き、岡谷美術会会員の花岡克行さんです。

テンペラとは、ルネサンス期まで行われていた絵画の技法で、卵の黄身を使います。

絵の具は顔料(鉱物や土などで作られたさまざまな色の粉)を接着剤と混ぜて作られます。

油を接着剤とする油絵の具が出てくるまでは、卵やにかわ(ゼラチン)を接着剤とするテンペラが主流でした。

今回はパウル・クレーの絵を参考にしたり、自分の好きな題材で描きました。

まずは厚紙にジェッソという塗料を塗り、下地を作ります。

下地が乾いたら鉛筆で下描きをします。

いよいよ色を塗る前に、卵の黄身と白身を分けます。

卵の黄身だけだと濃すぎるので、水を混ぜて薄めます。

これを顔料(これは科学的に合成された現代の顔料です)と混ぜ、塗っていきます。

卵の黄身で絵が黄色くならないの?と思いますが、意外となりません^^

一見わかりませんが、少しだけ黄色みは出るようです。

油絵の具よりも顔料の発色がよく、明るい色合いになるそうですよ!

完成しました!

水彩画に似た、明るく優しい色合いですね。 ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。

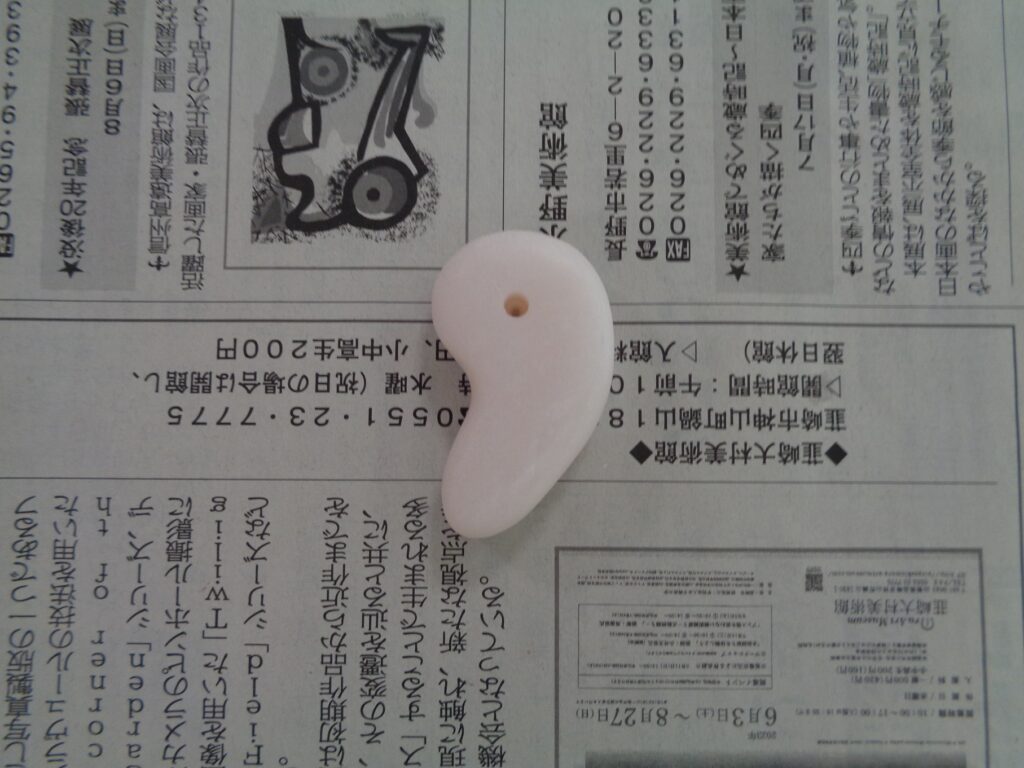

ただいま、美術考古館では特別企画展「天王垣外遺跡の勾玉・管玉~東京国立博物館から115年ぶりの里帰り~」を開催中です!

それにちなみ、実際に勾玉を作ってみるワークショップを行いました!

今回材料として使うのは、滑石という、柔らかく削りやすい石です。

実際に出土した弥生時代の勾玉とは違う材質ですが、名前の通り滑らかでとってもきれいな石なんです✨ 今回のものは薄いピンク色で、参加者の方にも好評でした。

ちなみに展示されている勾玉は碧玉というもっと硬い石で、全体に緑色をしています。

作り方は、まず石に鉛筆で薄く勾玉の形を下描きします。

それを目安に、砥石にこすりつけてひたすら削っていきます。

柔らかい石といっても、なかなか時間がかかります…

角ばっている所にも丸みを付けます。

全体の形が決まったら、粗いヤスリ、続いてもう少し目の細かいヤスリで磨き、最後に水を付け、一番細かいヤスリで磨いて削り痕を消していきます。

表面が滑らかになったら布でさらに磨いて光沢を出します。

きれいな勾玉ができました!

人によって少しずつ形が違うのでおもしろいですね。

実は、出土した勾玉も色々な形があるんですよ! ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。

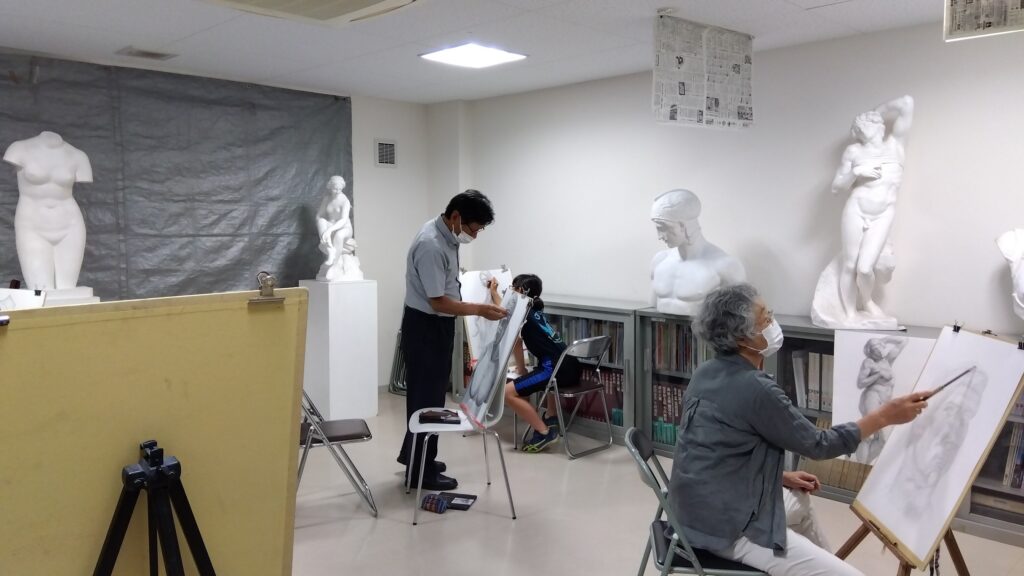

今年も人気の石膏像デッサンのワークショップを行いました!

学校の美術室でよく見かけた石膏像ですが、これを正確に描くことは、上手な絵を描く練習になるのだそうです。

美術大学の入学試験でもよく課題に出されるそうですよ!

なかなか根気がいりそうですね…

講師は、岡谷美術会会員の花岡克行さんにお願いしました!

上手に描くコツは、石膏像と、それを描く紙の中心をそろえることなんだそうです。

石膏像の中心が紙の中心に来るようにするんですね!

それから、恐る恐る描いていくことが大事なんだそうですよ(笑)

最初から自信をもってガシガシ描くと、後からの修正が難しくなるからです。

参加してくださった皆さんは、3回だけのシリーズにかかわらず、なんと2作品を完成させていました‼

修行のように根気のいるデッサンをこなす皆さんを見ていると、本当に絵を描くことが好きなんだなあ…と思いました。 ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。

当館で7月15日からスタートする特別企画展の踊絵師神田さおりさん。彼女のパフォーマンスが伊勢で行われ、一足先に当館スタッフがそのライブパフォーマンスを観て来ました!!

今回はシンガーソングライターのツダユキコさんとのコラボレーションです。ツダさんの音楽に合わせて神田さんがキャンバスに絵を描いていきます。どんな作品が出来上がるのかスタッフもワクワクしながら見ていました。

ダイナミックかつ繊細にキャンバスに絵が描かれていきます。会場全体が神田さんのパフォーマンスとツダさんの音楽に吸い込まれていきます。

最後は全員で心地良い音を声に出して、会場が1つになりました。

神田さんの作品も完成です!

神田さんのパフォーマンスは7月29日午後2時から美術考古館でも行われます!

皆さんもぜひ、この貴重なライブパフォーマンスを見にいらしてください✨ スタッフ一同、お待ちしております!!