11月19日のワークショップは、好きなエッセンシャルオイルを使ってワックスサシェを作りました!

ワックスサシェは、ワックス(蝋)に香りを付けたもので、お部屋やクローゼットなどにつるしたり置いたりして、空間を良い香りにすることができます。

ドライフラワーも飾って、見た目にも美しいサシェを作りました✨

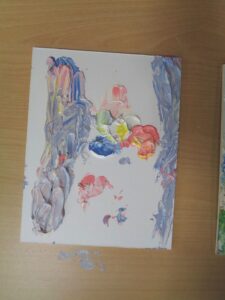

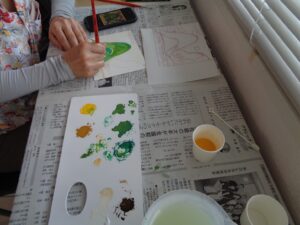

まずは好きな香りとドライフラワーを選びます。

マドレーヌ用の型に、ドライフラワーをのせて配置を考えます。

溶かした蝋に好きな香りのオイルを数滴入れ、型に流して、ドライフラワーを飾ります。

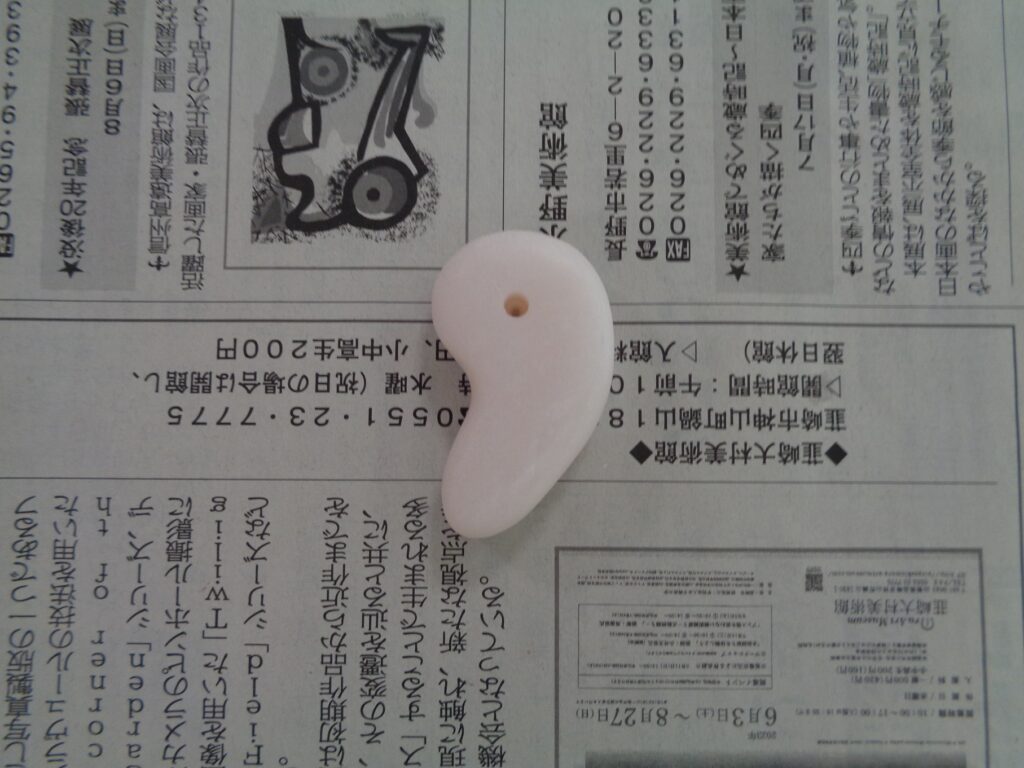

蝋が固まらないうちに手早く💦 穴をあけるために、ストローを挿します。

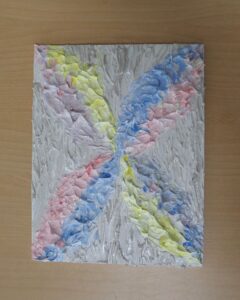

固まったら、型をそっと外して完成です!

良い香りとともに、ドライフラワーの自然の造形も美しいサシェができあがりました! ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。